Ablenkung total: Das Gehirn im digitalen Dauerstress

Henriette zögert, als sie in die winzige Kabine klettern soll. Wenig später sitzt die Zweijährige auf dem Schoß ihrer Mutter. Die Augen leuchten. Vor ihr steht ein Bildschirm, ein Film läuft. Plötzlich horcht sie auf. Etwas summt, ähnlich wie ein Handy. Was Henriette nicht weiß: Eine Spezialkamera für Eye-Tracking zeichnet ihre Augenbewegungen und die Pupillengröße auf. Henriette sitzt im Zentrum eines Versuchs im Kinderlabor in Magdeburg. Es geht um Aufmerksamkeit, Ablenkung und den Aufbau des Gehirns. Es geht um aktuelle Forschung - auch zum Einfluss der digitalen Dauerbespielung.

Außerhalb der Kabine wandern die Blicke von Professorin Nicole Wetzel zwischen mehreren Monitoren hin und her. Zu ihr werden die Daten von Testpersonen drinnen übertragen. Weiße Bluse, dunkles Jackett, Jeans, so sitzt die 45-Jährige in dem Labor am Leibniz-Institut für Neurobiologie. Sie möchte ergründen, wie sich Aufmerksamkeit, Lernen und das Gedächtnis von Kindern und Jugendlichen entwickeln.

Ein heißes Thema in Zeiten, in denen viele Kids ihre Finger kaum vom Handy lassen können. In Zeiten, in denen Krankenkassen vor Internetsucht und Social-Media-Abhängigkeit warnen. Zwar forschen die Magdeburger ursprünglich allgemein zur Hirnaktivität beim Lernen und Erinnern und nicht zur Medienwirkung. Doch Wetzels Aufmerksamkeitsversuche sind ein Baustein in dem Mosaik von Studien weltweit, die die Arbeit der Zellen im Gehirn ergründen.

Welche Spuren hinterlässt die Dauerpräsenz von Smartphones in unseren Köpfen? Gibt es deformierte Twitter- oder Facebook-Gehirne, wie manche Pessimisten warnen?

"Grundsätzlich ist es so, dass wir noch relativ wenig darüber wissen,

wie digitale Medien das Gehirn und seine Aktivität verändern", sagt

Nicole Wetzel. Die Expertin lächelt ansteckend freundlich. "Dass sie

es verändern, ist keine Frage. Denn alles, was wir erleben, was wir

lernen, egal ob wir ein Buch lesen oder eine Sandburg bauen,

verändert unser Gehirn. Die Frage ist nicht ob, sondern wie genau."

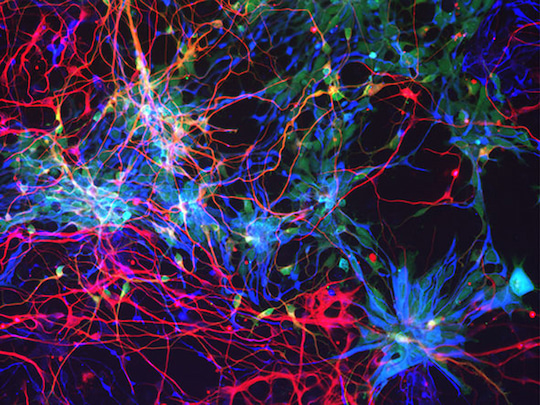

Wege im Gehirn bildlich dargestellt

Wege im Gehirn bildlich dargestellt

Bild: dpa

Handy-Klingeln lenkt das Gehirn ab

Bei Versuchen kontrolliert ihr Team die Augen - wie bei Henriette. Die Pupillen reagieren nicht nur auf Licht, sondern auch auf kognitive Prozesse. "Wenn wir etwas Überraschendes hören, weiten sich unsere Pupillen", erläutert die Forscherin. Eigentlich sollen die Testpersonen eine Aufgabe erfüllen. Wenn zwischendurch ein Handy klingelt, können die Forscher mit ihren Eye-Trackern erkennen, dass jemand von seinem eigentlichen Ziel abgelenkt wird.

Eine weitere Messmethode setzt bei den elektrischen Strömen im Gehirn an. Dafür bekommen die Probanden Hauben mit Elektroden für ein EEG auf den Kopf gezogen. Die Mess-Kappen zeichnen auf, welche Bezirke im Kopf in Schwung kommen, wenn ein Reiz eintrifft. Bestimmte Muster erlauben den Forschern Rückschlüsse, wie abgelenkt jemand ist.

"Wenn ein Störgeräusch eingespielt wird, reagieren die Kinder meist langsamer oder machen mehr Fehler", sagt Wetzel. "Und je jünger die Kinder sind, desto mehr sind sie beeinträchtigt in ihrer Leistung."

Nun ist unser Denkapparat keine Festplatte, auf der man nur speichert und abruft, sondern ein empfindliches, hochgradig wandelbares Organ. Das Hirn reagiert schnell auf Einflüsse von außen, es ändert seine Vernetzungen. Experten sprechen von Plastizität.

"Man kann sich das vereinfacht so wie ein Wegenetz vorstellen: Am Anfang, bei einem Kleinkind, sind viele Wege angelegt", erläutert Wetzel. "Und die Wege, die die Kinder häufig nutzen, die werden zu großen, breiten Straßen ausgebaut, wo der Verkehr schnell fließt." Wenig genutzte Wege verkümmern - ihr Ausbau wird später im Leben mühsamer. "Wenn ich jeden Tag viele Male mein Handy hervorziehe, wird das irgendwann auch so eine breite Straße - um im Bild zu bleiben."

Wenn Menschen in jungen Jahren schnell abgelenkt sind von Handy-Nachrichten und Pieptönen, wenn sie Störeinflüsse schwer kontrollieren können, wird so das tiefe Verstehen behindert? "Da ist noch vieles offen und zu erforschen", sagt Wetzel. Forscher würden sehr unterschiedliche Ergebnisse vermelden: Aufmerksamkeit kann mit bestimmten Computerspielen trainiert werden. Einerseits. "Andererseits wird über Zusammenhänge zwischen übermäßigem Medienkonsum und beeinträchtigter Aufmerksamkeit berichtet."

Smartphone-Boom noch nicht voll erforscht

Noch ist die Digitalisierung in vollem Gange. Der Smartphone-Boom etwa läuft erst seit etwas über zehn Jahren - zu kurz für große Langzeit-Studien. Trotzdem: Menschen nutzen vermehrt Navigationsapps statt Straßenkarten, Tablets statt Bücher, Einpark-Hilfen im Auto und sprechende Assistenten zu Hause. Oft deuten sich Zusammenhänge an, aber ob ein Geschehen wirklich Ursache eines Wandels im Kopf ist, bleibt häufig erstmal unklar.

In Großbritannien veröffentlichte die Gesundheitsorganisation RSPH einen Report zu sozialen Netzwerken und der Gesundheit junger Menschen. Ein wichtiger Punkt: Das Handy am Bett, das Checken, um nachts nichts zu verpassen, kann den Schlaf massiv stören. Einer von fünf Jugendlichen kontrolliere nachts seine Netzwerke. Für den Aufbau des jungen Gehirns jedoch ist viel Schlaf essenziell, wie die Studienmacher betonen.

In den USA machte der Psychologe Adrian F. Ward bei zwei Versuchen, die er 2017 mit Kollegen präsentierte, spannende Entdeckungen: Allein die Nähe des eigenen Smartphones reicht danach aus, dass Menschen bei Testfragen schlechter abschneiden. Liegt das Gerät in einem anderen Raum, denken Probanden mehr und antworten korrekter. Ward schlussfolgert, dass ein nahes Handy uns so in Beschlag nimmt, dass Ressourcen im Gehirn besetzt werden. Das Arbeitsgedächtnis in den Stirnlappen der Großhirnrinde, im Präfrontalen Cortex, etwa. Es kann dann weniger in anderen Feldern leisten. Wir brauchen es unter anderem, um Sätze zu verstehen. Beim logischen Denken ist es ebenfalls aktiv.

Spannende Forschung in Tübingen

Dass digitale Techniken in diesem wichtigen Hirnteil Spuren hinterlassen, berichten auch die Experten vom Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen. Untergebracht in einem imposanten Gelbklinkerbau, mit Blick auf die mittelalterliche Innenstadt, erforschen rund 90 IWM-Wissenschaftler, wie Computer, Tablets und Internet Lernen und Lehren verbessern können. Sie nutzen - ähnlich wie die Magdeburger - auch Eye-Tracking und EEG-Hauben.

"Digitale Medien sind per se weder gut noch böse", stellt Psychologie-Professorin Ulrike Cress, 53 und Direktorin des Instituts, klar. "Sie haben bestimmte Eigenschaften, die das Denken beeinflussen. Wir analysieren, wie wir Medien besser nutzen, um Lernprozesse zu erleichtern. Und wie wir negative Effekte vermeiden, etwa - bezogen auf das Internet - die Überlastung des Gehirns durch zu viele Informationen."

Lesen ist nicht gleich Lesen, Links lenken ab

Arbeitsgruppenleiter Peter Gerjets hat zum Stichwort Überlastung ein Beispiel parat: "Lesen und Lernen im Internet ist anders als im Buch", sagt der 54-Jährige. "Das liegt daran, dass digitale Texte andere Funktionalitäten enthalten als analoge, gedruckte Texte."

Grundsätzlich gilt, dass Lesen, anders als Sehen und Sprechen, nicht biologisch angeboren ist, sondern erlernt wird. Das heißt, dass das Gehirn die breiten Lese-Straßen, die Netzwerk-Verbindungen der Zellen, erst anlegt. Wobei ein Mensch beim Lesen Hochleistungen vollbringt: Das Gehirn muss blitzschnell Zusammenhänge bilden, unsinnige Wort-Bedeutungen unterdrücken und vieles mehr.

In Versuchen ließen die Tübinger ihre Testpersonen Wikipedia-ähnliche

Texte, die Links zum Weiterklicken enthielten, zum Lernen nutzen. Und

im Vergleich dazu Texte ohne Verlinkungen. Das Ergebnis: Links

bedeuten Ablenkung. "Schaut man auf das gleiche Wort, wenn es als

Link markiert ist, wird die Pupille messbar größer, ein Indikator für

kognitive Belastung." Das Gehirn springt an, und zwar das

Arbeitsgedächtnis. Dabei werden offenbar Ressourcen benötigt, die

auch zum Lernen wichtig sind. Das Lern-Ergebnis kann sinken.

Analoge Beschäftigung in einer Familie

Analoge Beschäftigung in einer Familie

Bild: dpa

Links im Text können ablenken

"Das Spannende ist: Links lenken sogar dann ab, wenn sie nicht aufgemacht werden - nur weil sie vorhanden sind", berichtet Professor Gerjets weiter. "Sogar wenn wir Testpersonen sagen, sie sollen die Links nicht anklicken, sondern sich nur auf ihr Lernziel konzentrieren, können wir zeigen, dass die Lernleistung sinkt." Die Erklärung: Der Link kann einen Impuls im Kopf auslösen, den Wunsch auf die neue Netzseite zu springen. Den muss das Gehirn unterdrücken. "Und auch ein Unterdrücken belastet das Arbeitsgedächtnis."

Ablenkung, Unterdrücken von Impulsen, Lernen - alles fordert seinen Teil der begrenzten Ressourcen. Wie der Zusammenhang genau ist und wie sich das langfristig im Kopf niederschlägt? Peter Gerjets' Antwort: Da muss man weiterforschen.

Ähnliche Reaktionen der Überforderung vermuten die Fachleute, wenn man sich zu komplexen, meinungslastigen Themen im Internet schlau machen will. "Denken Sie an das Thema Impfschutz, was da alles durchs Netz schwirrt, auch Fake News", sagt der Psychologe Gerjets. Man finde zwar viele Infos. Aber, und das wäre ein Mammutjob, man müsste die Quellen auf Glaubwürdigkeit prüfen und vergleichen - ebenfalls eine Aufgabe fürs Arbeitsgedächtnis. "Dann schaltet das Gehirn irgendwann in einen Stopp-Modus." Bei Internetrecherchen werden oft nur die ersten paar Links aufgerufen - dann wird abgebrochen.

Trotz solcher Alarmsignale hat der Familienvater keine Bedenken, das eigene Kind per App beim Spracherwerb zu fördern. Und beide, er und IWM-Direktorin Cress, sind sich einig: "Überforderung und Ablenkungspotenzial sind keine Argumente gegen ein Medium an sich, sondern gegen die ungesteuerte Nutzung."

Drastischer hört sich die Analyse von Maryanne Wolf an. Die Kognitions- und Literaturwissenschaftlerin aus Los Angeles hat sich voll aufs Thema Lesen spezialisiert. Genauer, auf Unterschiede zwischen Papier und Bildschirm. Sie greift Erfahrungen auf, die viele Menschen kennen: Wer regelmäßig über Stunden am Bildschirm liest, dem fällt es häufig schwerer als früher, lange Strecken auf Papier konzentriert zu meistern. Intensives Lesen wird plötzlich zum Stress.

Buchautorin Wolf ("Schnelles Lesen, langsames Lesen") analysiert, dass man digital in der Regel über weite Teile hinweg huscht. Man klopft den Text auf Schlüsselwörter ab, überfliegt den Rest. Dieses oberflächliche Scannen sei auf Geschwindigkeit angelegt. Das tiefe Eintauchen ins Geschriebene dagegen werde eher vom Papier gefördert.

Blindes Vertrauen in Technik ist gefährlich

Passend dazu können Forscher zeigen, dass lange Informationstexte aus Büchern und von Papier im Gehirn besser erinnert werden, als wenn sie aus dem Netz gefischt wurden. Wolf warnt, dass sich das Gehirn durch die neuen digitalen Lesegewohnheiten insgesamt daran gewöhnen könnte, flach und ungeduldig zu denken. Sie sieht die Gefahr, dass Menschen so einen Teil ihrer Fähigkeit zur Analyse komplexer Fragen verlieren. Ein Risiko auch fürs Mitdenken in der Politik, für Wahlen und Demokratie. Aber bewiesen, räumt Wolf ein, ist das noch nicht.

In eine ähnlich mahnende Richtung zielt die "Stavanger-Erklärung" von Anfang 2019. Maryanne Wolf hat sie unterzeichnet, genau wie Yvonne Kammerer vom Tübinger IWM. Darin fordern mehr als 130 Experten, das analoge Lesen weiterhin zu fördern. Parallel sollten Schüler und Studenten lernen, auch am Bildschirm verständnisorientiert zu lesen. Und sie appellieren: Forscht weiter zu diesen Themen!

"Es gibt Hinweise, dass bei Zeitdruck das digitale Lesen von Sachtexten im Vergleich zum analogen nachteilig ist - ohne Zeitdruck nicht so", sagt die 37-jährige Kammerer.

"Ich glaube, wir sind an einem kritischen Punkt", mahnt US-Autorin Wolf. Blindes Vertrauen in Technik sei ein Fehler. "Wir sollten beim Umschwenken zum digitalen Lesen nicht so schnell vorwärts gehen wie bisher. Wir sollten uns Zeit nehmen, die Vorteile digitaler Medien zu erkunden, und gucken, wie wir die Nachteile umgehen."

Der Braunschweiger Professor Martin Korte spricht ebenfalls von einem "Übergangszustand". Als Pessimist mag der 54-jährige Neurobiologe nicht gelten. Handys und Tablets machten junge Menschen nicht per se dümmer als ihre Eltern - seien es die zweijährige Henriette oder heutige Teenager. Das Gehirn besitze eine alte Grundstruktur. "Wir haben kein Twitter-Gehirn, und wir haben auch kein Facebook-Gehirn. Wir haben die Gehirne von einer Horde von Steinzeitmenschen, die gewohnt sind, um eine Höhle herum zu leben", sagt er. "Das wird sich sicher nicht so schnell ändern. Wir werden sicher bestimmte neue Techniken und Kompetenzen erlernen und dafür andere verlieren."

Hirnforscher: Wir tun unserem Gehirn keinen Gefallen

Wenn der Mensch große Informationsmengen verarbeiten soll, schaltet sein Gehirn gerne mal auf Abwehr. Fördert die Datenflut im Internet damit Denkblockaden? Mit solchen Aspekten digitaler Medien befasst sich der Braunschweiger Neurobiologe Martin Korte. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur rät der Professor, mehr Wissen im eigenen Gedächtnis abzuspeichern, statt sich aufs Internet zu verlassen.

Erleben wir gerade eine Revolution des Gehirns, weil viele Menschen massiv Smartphones und digitale Medien nutzen?

Ich sehe keine Revolution unseres Gehirns. Das Gehirn ist zwar hoch anpassungsfähig im Laufe unseres Lebens. Menschen können sehr viel lernen. Aber die genetische Grundkonstitution unseres Gehirns verändert sich in Zeiträumen von Zehntausenden von Jahren. Insofern erleben wir hier keine Revolution. Was ich eher glaube ist, dass wir einen Übergangszustand erleben, in dem wir lernen müssen, mit einer neuen Technologie umzugehen. Im Moment sehe ich jedoch Belege dafür, dass wir die digitalen Medien so einsetzen, dass wir unserem Gehirn keinen Gefallen tun.

Was läuft schief?

Eine Sache ist, dass wir zu viel Wissen auslagern und nicht mehr selbst versuchen, Wissen abzuspeichern. Das ist wichtig, um über komplexe Probleme nachdenken zu können und selber auf neue Lösungen zu kommen.

Was meinen Sie genau?

Es gibt Untersuchungen mit Leuten, die mit dem Internet groß geworden sind, mit sogenannten Digital Natives. Wenn man denen eine einfache Frage stellt, denken sie gar nicht darüber nach, ob sie die Antwort selbst wüssten, sondern nur über eine Internetsuche dazu. Wir können aber nur eine vernünftige Suchanfrage starten, wenn wir schon viel wissen. Sonst kriegt man 80 000 Antwort-Treffer in 0,4 Sekunden. Da braucht man anderthalb Lebenszeiten, um sie zu lesen. Die meisten Nutzer lesen nur die ersten drei Treffer. Sie glauben dann, die richtige Antwort zu haben. Doch um die Antwort als gut oder schlecht einschätzen zu können, muss man schon eine Masse Vorwissen besitzen. Dieses Wissen sammelt man aber nicht mehr, wenn man sich aufs Netz verlagert. Auch Wissen ist eine Kompetenz, die man erwerben muss.

Im Internet lassen sich doch viele Informationen finden...

Ja. Aber Informationen haben und Denken können ist ein

Unterschied. Um ein Thema wirklich zu durchdringen, muss man selber

im Kopf Dinge abgespeichert haben und damit arbeiten. Denn es ist

eine immer wieder zu lesende Fehleinschätzung, dass unser Gehirn eine

Festplatte habe. Und die bräuchten wir jetzt nicht mehr, weil wir

übers Internet ein viel höheres Speichervolumen haben. Das Gehirn hat

keine Festplatte. Sondern wann immer wir auf einem Gebiet viel

lernen, ein Experte oder eine Expertin werden, verändern sich im

Gehirn sehr viele Prozesse. Unsere Wahrnehmung auf das Thema

funktioniert anders, unser Denken, unser Handeln.

Smartphone-Nutzung bei Kindern

Smartphone-Nutzung bei Kindern

Bild: dpa

Und was wandelt sich in der digitalen Welt noch in den Köpfen?

Das Zweite, was sich im Gehirn verändert, ist, dass das Arbeitsgedächtnis kleiner wird: Unser Konzentrationsvermögen, die Zeit, wie lange wir uns konzentrieren können, ohne uns abzulenken, wird kleiner. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass eine Reihe von Nutzern am Computer etwa 40 Sekunden einer Sache nachgehen, bevor sie sich ablenken lassen. Man kann erwarten, dass das nicht zu einer sinnvollen Arbeitsproduktivität führt.

Um wie viel kleiner wird das Arbeitsgedächtnis?

Es gibt eine große Studie, dass wir hier von 15 auf 11 Sekunden abgefallen sind. Wenn man Probanden bittet, ohne dass sie wissen, worauf es ankommt, sich einen Begriff eine bestimmte Zeit zu merken, dann sieht man: Früher haben sie es 15 Sekunden geschafft. Jetzt schaffen die meisten nur noch elf Sekunden. Da sind wir deutlich abgefallen.

Sie sagen: Es gibt Berge von Informationen im Internet, die Menschen schwer bewerten können. Zugleich sind Menschen oft unkonzentriert und machen viele Sachen gleichzeitig. Diese Dinge spiegeln sich im Kopf?

Das Gehirn ändert seine Verarbeitungswege als Reaktion auf das, was von außen reinkommt. Wenn das Gehirn sich überfordert fühlt von der Informationsmenge, die es verarbeiten soll, dann passiert nicht, dass man sich hinsetzt und versucht, differenzierter zu denken. Stattdessen schaltet das Gehirn in einen Modus, undifferenziert zu denken und die Informationen eher abzuwehren. Das heißt zum Beispiel für aktuelle Debatten: Man wird es bei jemandem, der sich überfordert fühlt, nicht schaffen, differenziert etwa über einen US-Präsidenten Donald Trump nachzudenken. Gerade wenn man 100 Fakten vorlegt, wo dieser Politiker gelogen hat, wird das Gehirn mit Vorliebe die riesige Datenmenge so stark reduzieren, dass es nur noch schwarz-weiß gibt. Zu hohe Komplexität führt oft zum Ausweichen ins Vereinfachen.

Und wie sicher ist, dass das mit digitaler Technik zu tun hat?

Ganz genaue Messungen dazu gibt es nicht, also keine 100-prozentige Sicherheit über Ursache und Wirkung, weil man nur Korrelationen, also Beziehungen, herstellt. Man kann zum Beispiel sagen, dass es seit 2007/08 deutlich zugenommen hat, dass sich mehr Menschen überfordert fühlen von Informationen. Wir haben auch seitdem verstärkt Diskussionen über Schwierigkeiten mit sehr vereinfachten Darstellungen im Internet bis hin zu Falschdarstellungen, also Fake News. Dieses Datum ist nicht zufällig, weil 2007 das iPhone eingeführt wurde. Kurz danach hatten in den westlichen Gesellschaften mehr als 50 Prozent der Leute ein Smartphone. Seitdem wir das Internet im Telefon bei uns tragen können, ist die Informationsmenge, mit der wir uns ständig umgeben, gewachsen.

Aber bewiesen ist die Verbindung nicht?

Man muss bei Korrelationen immer aufpassen. Es gab auch eine große Wirtschaftskrise und den Bankenzusammenbruch 2008. Für mich ist das mit dem Smartphone jedoch eine sehr überzeugende Korrelation.

Geht es also mit unseren Gehirnen abwärts?

Ich bin da nicht so pessimistisch. Es ist ja nicht die Schuld digitaler Medien, dass wir uns von Informationen überlastet fühlen, sondern es geht um unsere Art der Nutzung. Bei jeder Technologie braucht es eine Zeit, um sich an die technischen Gegebenheiten zu gewöhnen.

Zur Person

Martin Korte (54) ist Professor in der Abteilung Zelluläre Neurobiologie an der TU im niedersächsischen Braunschweig. Er untersucht die zellulären Grundlagen von Lernen, Gedächtnis und Vergessen. Der Hirnforscher berät Schulbehörden zu Fragen digitaler Medien.